小学美术课程融入新时代劳动教育理念的体系构建及教学案例

作者:叶沛祺

【摘要】目前的劳动教育与学生生活实际关联不够紧密,吸引力不够大,尚不能充分调动学生主动参与劳动的热情,在美术课程中融入劳动教育理念有利于吸引学生的兴趣,调动学生的学习热情。通过探讨将新时代劳动教育理念融入小学美术课程的可能性,尝试构建“美术+劳动”课程体系,以期实现课程综合育人的功能。

【关键词】五育融合;新时代劳动教育;小学美术;课程;案例

【中图分类号】G622.3【文献标识码】B 【文章编号】1673-4289(2022)01-0038-04

新时代劳动教育立足于人的整体性,融合多学科知识,对人、社会和自然进行整合,将理论知识有机融入现实社会,对学生健全人格发展起着重要作用。中共中央、国务院印发的《关于全面加强新时代大中小学生劳动教育的意见》(以下称《意见》)充分肯定劳动教育“具有树德、增智、强体、育美的综合育人价值”。随着时代的发展,劳动的构成更加复杂多元,现代化、信息化、智能化的劳动内容不断增加,因此《意见》强调要以日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动为主。新时代的劳动教育是“手脑并用”的教育,要为学生创造动脑创新的机会,让学生的劳动对接并运用知识。《意见》还强调新时期加强劳动教育课程建设需要坚持与学科渗透相结合,打破学科之间、课堂内外、校园内外的边界,创新课程形态,完善劳动教育课程体系,充分实现课程育人的功能。

尽管我国中小学在语文、历史、政治等学科课程中有劳动教育的内容,但是缺乏学生亲身参与体验的劳动经历,可谓“有教育没劳动”。有些学校开设了一些劳动教育课程,但却把劳动教育课开设成了劳动体验课、劳动技术学习课等,尚未达到劳动育人的效果,可谓“有劳动无教育”。新时代的劳动教育,应当提倡在教育中融入劳动的元素去实现劳动育人的目的,要突破劳动教育实施的困境则需要在中小学课程中渗透新时代劳动教育理念[1]。

基于此,本文将新时代劳动教育理念融入小学美术课程中,构建“美术+劳动”课程体系,力求通过美术课程培育学生的劳动素养和审美素养,使学生形成良好的劳动价值取向,实现劳动教育和美育的育人价值与育人功能。

一、新时代劳动教育理念的小学“美术+劳动”课程体系构建

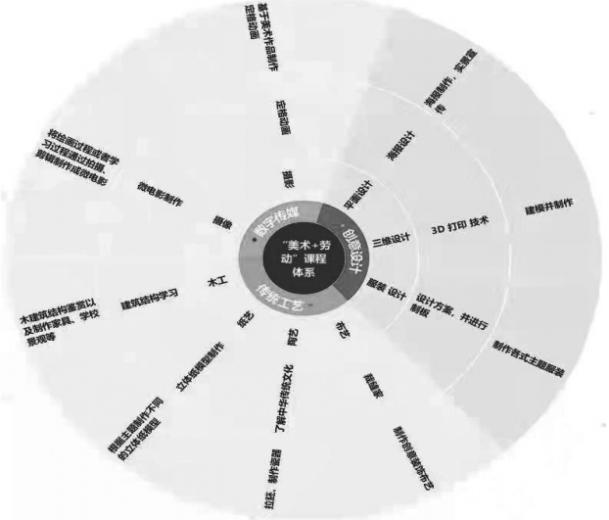

在原有的小学美术学习领域基础之上进行延伸拓展,将劳技、科学等多个学科知识纳入小学“美术+劳动”拓展课程中,全方位地对不同年龄阶段的学生在美术课程的学习过程中进行劳动教育渗透,完善“美术+劳动”拓展课程,努力构建德智体美劳全面培养的教育体系,形成更高水平的人才培养体系[2]。如图1所示,在小学美术课程体系的建构中,除了原有的小学美术四个学习领域之外,在美术学科教学中通过拓展课程与对应的基础教育四个领域相结合,将“美术+劳动”拓展课程具体分为数字传媒、创意设计、传统工艺三个类别[3]。

图1小学美术课程体系建构

“美术+劳动”拓展课程与原有的美术课程相比,将基于学生兴趣、贴近学生生活的美术、劳动项目作为主线,引导学生学习与美术、劳动项目相关的材料、工具等方面的知识与技能,帮助学生经历包括方案构思、实践操作和反思评价操作在内的一系列真实劳动过程[3]。另外,“美术+劳动”拓展课程将更多地运用技术,将技术的使用补充进“美术+劳动”课程中,以满足实际需求和解决技术问题为中心,通过创设一系列活动情境,让学生在学习基本的美术知识与技能的基础上,运用技术思维以及设计思维的方法进行物化与创新,满足实际需求,逐步理解美术、设计、技术与科学及社会之间的关联性,并在课程中逐步提高劳动素养、设计思维以及美术学科核心素养,使“美术+劳动”拓展课程实现综合育人。最后,“美术+劳动”拓展课程密切结合常见的日常劳动,引导学生从身边劳动做起,用知识、信息技术为社会或者他人提供服务,建立学生的公民意识,培养学生的社会责任感,正确认识劳动价值,形成服务社会的社会主义劳动情怀[4]。

如图2所示,在数字传媒、创意设计、传统工艺中又详细划分为几个具体的学习内容,将数字传媒分为摄影、摄像,通过摄影这一单元课程主要让学生学会基于自身所创作的美术作品拍摄以及制作定格动画,将新媒体技术融入自身的作品展示环节中,摄像课程中学生则能够学习到剧本撰写、场景氛围布置、拍摄剪辑等不同的技能,在摄像单元课程中,学生能够对导演、剪辑师、美术师等职业进行体验,从而培养学生的职业意识以及吃苦耐劳的劳动品质。

图2“美术+劳动”课程体系

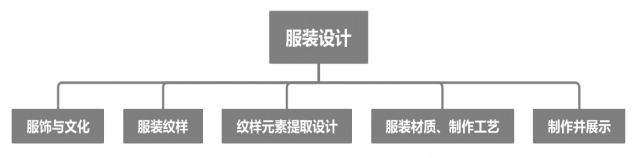

创意设计划分为平面设计、三维设计、服装设计。创意设计部分是以提高学生的设计思维以及培育学生的创造力为目标而开发的单元课程,如图3所示,服装设计课程以汉服为载体,让学生了解服饰文化以及服饰纹样的独特性,并能够提炼服装上的纹样元素进行再设计,在学会如何制作服装的基础上,制作出自己所设计纹样的服装,通过这一课程将进一步促进学生设计思维、审美素养以及劳动素养的形成。

图3服装设计单元课程

传统工艺按材质的不同划分为纸艺、木艺、陶艺、布艺等内容。传统工艺课程是人类历史劳动中传承下来的智慧,是基于人本的活态文化,更是劳动教育与美育的有机融合。传统工艺内容还将会随着课程的开发不断地进行延伸与拓展。

二、新时代劳动教育理念的小学美术教学案例

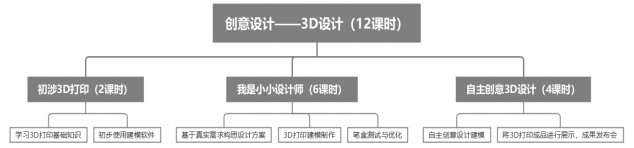

课程名称:“创意设计——3D打印”单元课程

课程背景:特殊教育学校的学生在进行学习的

过程中,常规的笔盒和笔无法适应特殊学校学生的需求,基于特殊教育学校的真实需求任务,探讨“如何设计好的笔盒和笔”才能够方便特殊学生方便取笔以及用笔。基于此开发“创意设计——3D打印”单元课程,以帮助学生建立与社会、与他人的情感连接,将智能化的劳动内容引入到课程中,使学生在学习过程中树立正确的劳动价值观并促使学生形成各方面的能力。

教学对象:小学4-5年级

课程概述:该课程以“创意设计+3D打印”为切入点,融合科学、技术、工程、艺术、劳动等多学科的综合活动。学生在探究活动中构思设计方案,学习3D打印必备的知识和技能,体验设计师思维,使学生在产品开发以及实践的过程中不断培养创造力和创新意识,并培养持续探究的坚韧精神和劳动智慧,体验工匠精神。“创意设计——3D打印”单元课程共分为3个单元课程,该课程主要以特殊学校的学生情况为真实情境,学生在具备了3D打印知识和技能的基础上,了解特殊学校学生的基本情况,并根据学生情况的不同,按照实际需求进行自主探究,构思笔盒设计方案,持续探究笔盒设计的科学性和艺术性。

教学过程:

图4创意设计单元课程

第一阶段:初识3D打印

学生实地参观中国上海3D打印文化博物馆,观看各种由3D打印材料制作而成的各类作品(如图5所示)。博物馆讲解员将详细讲解3D打印机的制作操作过程并进行实际操作示范。在对3D打印制作的作品有初步印象之后,教师进一步引导学生学习3D打印基础知识,并学会运用3D建模软件进行简单的设计,提高学生对3D打印的兴趣和应用信心,并探索如何利用3D建模软件来设计产品。

图5 3D打印作品

第二阶段:设计并制作3D笔盒

学生在认识并会使用3D建模软件之后,教师带领同学们参观特殊教育学校,教师设置单元任务——“为失明、智力低下等儿童设计笔盒”,同学们基于任务自主了解特殊教育学校学生对笔盒的真实需求,探讨“怎么样的笔盒才能适合特殊教育学校的学生”,教师进一步引导学生了解特殊学生的需求,提炼所要解决的问题,在探究中发现并分析普通笔盒的缺点以及特殊学生使用笔盒的困难之处,小组同学进行头脑风暴并设计实验,持续探究笔盒设计的科学性和艺术性。

在完成设计方案之后,通过测试实验完成学习单(如表1所示),并根据实验情况不断修改方案。在确定设计方案之后,学生利用3D建模软件,将所设计的方案草图转化成3D建模模型,并用3D打印机器打印所设计的笔盒。在创作出笔盒之后,学生自用并给特殊学校的学生试用,测试笔盒是否达到设计意图。

表1“创意设计——3D打印”单元课程学习单

学习项目 |

|

小组分工 |

|

特殊学校学生使用普通笔盒的困难之处 |

|

草图设计方案 |

|

3D建模方案 |

|

收获与感想 (在制作过程中遇到什么难题?怎么解决的?) |

|

第三阶段:3D打印拓展课程

基于上述制作以及设计情况,学生自主提出问题,自主探究“生活中的3D打印物品”,教师进一步引导学生产生思考:3D打印是否能够制作任一生活中使用的物品?3D打印是否能够对社会产生重要影响?并借助各类学习平台和互动媒介,研究3D打印的各种可能性,让学生进行各种3D打印制作尝试,并通过实践检验是否符合设计初衷,使学生在学习过程中形成持续学习的动能和学习力。

第四阶段:项目成果展览发表会

在完成了笔盒的制作后,以小组为单位将设计方案以及设计说明制作成展板并进行展示汇报,结合学习单向大家展示自己的作品并分享创作过程以及创作感想。

第五阶段:评价与反思

评价分为其他小组和教师对项目小组的学习表现与学习成果进行评价以及小组内对组员的学习表现进行评价。另外,设置了成果评价表和学习能力综合评价表(如表2和表3所示),成果评价表主要以学生的产品设计为主要评价对象,评价学生所设计的产品的功能性、艺术性以及创新性,而学习能力综合评价表主要评价学生在单元课程中的表现,从探索学习能力、思考与问题解决能力、沟通合作能力、劳动能力以及积极人格与价值观五个方面进行全面评价。评价结束后,学习小组要对自己的学习表现进行反思,对学习成果进行二次修改。

表2成果评价表

评价重点 |

评价内容 |

星级评价 |

评价点 |

功能性 |

功能合理,实用性强 |

4星 |

功能合理,给使用带来便利 |

3星 |

功能合理,较符合使用习惯 |

2星 |

功能勉强符合使用习惯 |

1星 |

完成作品,功能不符合使用习惯 |

艺术性 |

造型美观,富有表现力 |

4星 |

造型生动,富有视觉冲击力 |

3星 |

造型生动,富有美感 |

2星 |

造型较生动,有一定美感 |

1星 |

造型不生动,无特点 |

创意性 |

个性表现,创意设计 |

4星 |

独特而合理的创意 |

3星 |

创意设计,有个性化表达 |

2星 |

有部分个性化创意设计 |

1星 |

参考同类作品创意设计 |

表3学习能力综合评价表

能力模块 |

评价标准参考 |

星级评价 |

探索学习能力 |

能够主动思考,并联系生活中的笔盒,主动了解各种笔盒造型及功能 |

( )星 |

思考与问题解决能力 |

能够独立思考并解决问题 |

( )星 |

沟通合作能力 |

能与小组其他成员合作沟通交流 |

( )星 |

劳动能力 |

能进行动手操作,且在操作过程中形成劳动意识 |

( )星 |

积极人格与价值观 |

能够积极思考,并保持创新热情 |

( )星 |

三、结语

在小学美术课程中融入新时代劳动教育理念,构建“美术+劳动”课程体系,突破了原有的注重“劳动”或注重“教育”的单线劳动教育课程,有效转变学校劳动教育课程开设的方式。该“美术+劳动”课程力图凸显基于真实情境下的跨领域教学结构,引导学生综合运用所学的知识在学科内、学科间、学科与社会等多种情境下解决真实问题,并以“理论+实践+劳动”的形式进行教学实践,该“美术+劳动”课程体系丰富了学校美术课程体系,同时促进学生对劳动意识的认知和对事物的审美感知的形成,指向学生劳动素养、审美素养等的发展,适应21世纪社会可持续发展的需要,培养了符合时代要求的高素质人才。

【参考文献】

[1]李红婷.小学生劳动教育的价值定位与实践路径[J].教育理论与实践,2020,

(11):11-13.

[2]杨小微.从抽离到融合:基于劳动教育的“五育”共进之路[J].福建教育学院学报,2020,(10):12-15+57+129.

[3]马静.提升学生劳动素养的实践探索——以人大附中航天城学校为例[J].创新人才教育,2020,(03):33-36.

[4]龚铭,缪静霞.高中通用技术DECIT课程体系的建设[J].上海课程教学研究,

2020,(04):7-14.

出处:《教育科学论坛》2022 年第 1 期