问题解决学习是什么样的学习

——基于三种理论来源的分析

作者:杨惠雯 朱洪洋 项贤明

【摘要】当前中小学课程与教学改革所倡导的问题解决学习主要有三种理论来源,分别是探究学习、问题式学习和深度学习。根据不同理论视角的特点和倾向,问题解决学习在教学设计上可以归纳出三种主要取向:方法取向、理解取向和实践取向。其中,方法取向侧重探究过程和方法,培养反思性思維;理解取向强调在解决问题的过程中构建意义,深化理解;实践取向强调学用合一,鼓励知识的创新和应用。综合问题解决学习的设计理念、框架和核心要素,可以提炼出问题解决学习的一般设计原则和策略,即学习任务的真实性、学生思维的可见性、师生关系的互惠性以及学习成果的意义性。

【关键词】问题解决学习;探究学习;问题式学习;深度学习

【中图分类号】G42 【文献标识码】A 【文章编号文章编号】1000-0186(2023)

12-0029-08

近年来,“问题解决”这一概念在中小学课程与教学改革中频繁出现。自2003年问题解决成为国际学生评估项目(PISA)重点研究和评估的关键能力,受到全球教教育领域的关注《义务教育课程方案(2022年版)》提出,应注重培养学生在真实情境中综合运用知识解决问题的能力突出学科思想方法和探究方式的学习,加强知行合一、学思结合,倡导“做中学”“用中学”“创中学”[1]目前,以问题解决为主导的教学设计和组织模式已成为核心素养导向教学的显著特征。本文将从探究学习、问题式学习以及深度学习三种理论来源出发,对问题解决学习进行探讨,据此提炼问题解决学习设计的原则和策略,以期为教育工作者更好地理解其本质和实践特征提供帮助。

一、理解问题解决学习:基于三种理论来源的考察

(一)探究学习视角下的问题解决学习

杜威提出基于探究认识论的教学方法,强调“从做中学”使儿童像真正的科学家那样,全力以赴探讨需要解决的疑难问题。[2]前言25在杜威的提倡下,这种模拟科学探究的学习方式开始在中小学落地生根。经过一个世紀的发展,探究学习已成为当代基础教育课堂教学的核心模式之一,并为问题解决学习提供了重要的理论基础。

从探究学习视角来看,问题解决学习的本质是探究活动的循环。杜威认为,探究是对不确定情境的转化和消除。经由探究,原先混乱的关系得到处理,不确定性转向确定的统一情境。[3]77-78在探究理论下,问题解决学习可被视为一种学生在疑难情境中通过提出和解决问题而展开的、能动且可持续的探究活动。这种学习源于现实生活的真实需求,以问题形式整合情境中的因素,促进认知和行动的整体发展。同时,问题解决学习推动可探究情境的不断产生,形成“质疑—解决—再质疑”的探究连续体,为学生养成主动和持续学习的能力奠定基础。

从探究学习视角来看,问题解决学习的目标是培养反思性思维。杜威指出,教育的任务是使学生养成反思性思维的习惯,这种思维可被描述为一种“对某个问题进行反复的、严肃的、持续不断的深思”[4]的方法。在反思性思维中,居于持续的和主导地位的因素是解决疑惑的需要。另一重要因素是学生在疑难状态的引导下提出可能的解决方案,经过进一步推理和验证,最终求得解决问题的实际办法。只有经过完整的、连续的问题解决过程,才能使学生养成审慎的思维习惯,学会区分有根据的信念和未加检验的猜想、推测与论断。[5]总之,反思性思维的养成依赖问题解决学习。

从探究学习视角来看,知识在问题解决学习中有双重角色:一是作为解决问题的思维素材,这类知识拥有事实的特性,是学生“进一步探究的资本”[2]173;二是作为问题解决学习的结果,这种知识具有过程性和实践性的特点,其本质是通过参与持续的探究过程,并通过实际应用来证实的“有理由的断言”[3]8。从探究的角度来看,知识并不是可以直接接受的绝对真理,而是作为探究的特定结果被构建起来的情境性知识,需要在进一步的探究中更新和修正。

(二)问题式学习视角下的问题解决学习

问题式学习是一种以问题为核心的学习模式。该模式起源于1969年的麦克马斯特大学医学院,随后由巴罗斯(Barrows)和米切尔(Mitchel)对其进行了深化与完善,使之逐渐演化为模拟专业实践的训练。自20世纪80年代起,问题式学习在全球范围内的中小学课堂得到广泛应用。

从问题式学习的视角来看,问题解决学习的本质是通过解决问题引导学生进行知识构建。赫梅洛希尔沃(Hmelo-Silver)将问题式学习定义为通过解决没有唯一标准答案的复杂问题来学习的方法。学生通过小组合作来决定解决问题所需的学习内容,并反思他们所获得的知识以及所采用策略的有效性。[6]值得注意的是,问题式学习与一般意义上“用问题进行教学”的做法有所区别,它并不是先传授知识,再让学生运用知识来解决问题,而是强调在解决问题的过程中促进知识和能力的增长。问题解决学习的内在机制以建构主义学习理论为基础,既关注学生通过对问题的探索促进知识的个体内部构建,又强调学生通过小组讨论和协作来解决问题,从而实现知识的社会性构建。

从问题式学习的视角来看,问题解决学习的目标是帮助学生构建关于现实世界的心智模型。[7]在问题解决学习中,作为教学组织中心的“问题”是现实世界的真实问题或复杂的模拟问题,代表着现实中亟待理解的部分。学习的焦点不在于积累知识或掌握解决问题的技巧,更重要的是围绕问题进行意义构建,增进理解。在这一过程中,学生首先通过对问题的探索激活已有知识,然后运用这些知识形成关于问题的解释或理论,初步建立关于现实世界的心智模型。随着学习的进行,最初的心智模型将得到修正和完善。

从问题式学习的视角来看,问题解决学习中的知识定位是作为心理工具和意义构建的成果。首先,学生需要利用自己的知识经验来处理问题,一旦先前的知识被激活,它们将作为心理工具辅助思考和推理,组织认知过程。知识还是学生合作学习的媒介。小组成员可以分享和联系新获得的概念,使知识成为一种开放和可修正的对象。其次,学生通过问题解决完成知识的内部构建和重组。这种知识并不是通过直接接收或检索问题所反映的客观事实来积累的,而是以问题为媒介促成的意义构建的成果。

(三)深度学习视角下的问题解决学习

深度学习概念始于20世纪70年代马顿(Marton)及其团队的研究。最初,深度学习被视为一种深层加工策略,注重理解和内在学习动机,与“浅层加工”策略形成对比。进入21世纪,深度学习被广泛认为是一种能有效推动学生核心素养发展的学习模式,其目标也转向了追求迁移。[8]

从深度学习的视角来看,问题解决学习的本质在于深入理解与知识迁移。首先,它强调对学习内容的深入理解,要求学习者运用思维、问题解决、协作和交流等技能,以达到深化理解的目的。[9]其次,深度学习强调知识的迁移运用,要求学习者能将在特定情境下习得的知识迁移到新的情境,以解决新的问题。[10]5从深度学习出发,问题解决学习可以视为学生通过解决现实世界的问题,达成对所学知识及其深层含义的理解,并培养可迁移的知识与技能的过程。通过.问题解决学习,深入理解和知识迁移形成了相互增强的循坏。

从深度学习的视角来看,问题解决学习的目标是培育21世纪核心素养。深度学习结果通常被描述为学生面向未来生活和发展需要具备的一系列知识、能力、品格和价值观的集合。例如,富兰(Fullan)将深度学习的结果概括为面向未来的六大核心素养,这些素养发展的主要途径是解决与现实世界相关的复杂问题。[11]24美国国家研究理事会报告将深度学习导向的21世纪素养分为认知领域、个人领域和人际领域三大类别,并指出21世纪素养本质上是“可迁移的知识”[10]21-23。为了生成这种可迁移知识,教学须使学生有机会参与复杂问题的研究和解决,形成对知识深层原理的理解,掌握运用知识解决问题的技能。

从深度学习的视角来看,问题解决学习中的知识有两种角色:作为解决问题的心理社会资源和作为可迁移的学习成果。深度学习本质是运用知识解决问题的实践性学习,这种以问题为主线的学习突破了传统教学模式,将先学后用的学习反转改造为学用合一的学习。[12]在此,知识的价值首先体现在其作为解决实际问题的有用资源。其次,知识作为问题解决学习的结果具有可迁移性。相较于传统的知识授受,问题解决学习有利于学生熟练掌握程序、策略、信念等默会知识,并通过反思性实践形成可迁移的知识。这种知识的编码方式与其使用情境和条件紧密相关,在新的任务情境下更容易被激活、检索和迁移。[10]79

综上所述,基于探究学习、问题式学习和深度学习的三种视角,问题解决学习可以定义为一种根植于真实学习需求、以现实复杂问题为驱动的学习方式,推动学生在主动探究和应对各类疑难情境的过程中,进行知识的建构、深入理解和迁移运用。在问题解决学习中,学生须广泛运用深层加工、资源整合、分工协作、逻辑推理、实践验证、反思与自我评估等策略,以促进思维和心智能力的提升,发展21世纪核心素养。

二、问题解决学习的三种设计取向

问题解决学习作为一种高度综合性的学习方式,其内涵、目标和侧重点随着理论视角的转换而表现出丰富的特性。根据不同理论视角的特点和倾向,问题解决学习在教学设计上可以归纳出三种主要的取向:方法取向、理解取向和实践取向。

(一)方法取向的问题解决学习

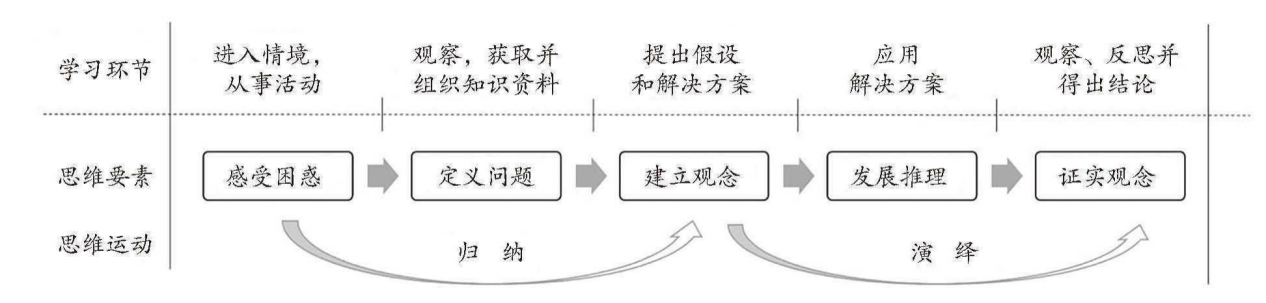

方法取向的问题解决学习主要以探究学习为基础,注重学生通过提出和解决问题的探究过程,积累知识,发展能力,并形成有意义的经验。在这一取向中,教学重点是培养学生终身学习和未来工作实践所需的探究方法,以及反思性的思维习惯。为了实现这一目标,教学应以连续的探究活动为基础架构,围绕学生思维活动的基本要素和一般运动,规律来设计(见图1)。

图1方法取向的问题解决学习设计框架

首先,方法取向的问题解决学习应涵盖思维活动的共有要素,让学生经历“感受困惑—定义问题—建立观念一发展推理—证实观念”五个环节。杜威在《我们如何思维》中,依据探究的特征总结出思维活动的共有要素;感受到困难或难题;难题的定位和定义;想到可能的解决办法;对联想进行推理;通过观察和实验得出肯定或否定的结论,即树立信念或放弃信念。[5]60在此基础上,杜威提出以培养思维为目标的教学法:第一,进人经验情境,开始从事某种活动;第二,通过活动和观察,掌握相关知识资料,理解问题的性质;第三,针对资料进行联想,提出假设和解决方案;第四,尝试实施解决方案;第五,观察实验结果,反思结果的意义和有效性。[2]168-179上述学习环节与思维的要素是一致的,其基本特征就是学生通过对问题的探究,掌握发展有意义经验的学习方法。

其次,方法取向的问题解决学习应使学生体验完整的思维运动过程。完整的思维包括归纳和演绎这两种运动,其中走向建立观念的运动称为归纳,而走向展现、应用和检验的运动则称为演绎[5]65在问题解决学习中,学生首先要经历归纳的思维过程,将情境中观察到的零碎细节合成整体性的观念或假设。然后,学生需要经历演绎的思维过程,对建立起来的观念或假设进行精细推理,将其发展成具体的行动计划,最终通过实验验证推理。经过这两种思维运动,才能确保学生构建的知轵是按照逻辑关系发展的,成为进一步发展新经验的有效工具。

(二)理解取向的问题解决学习

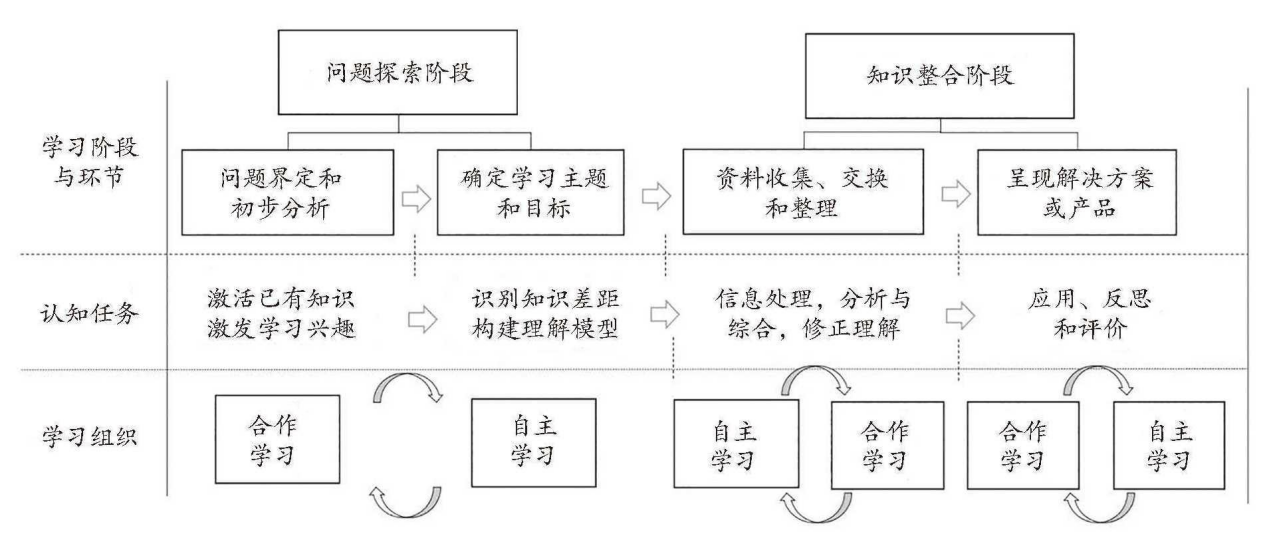

理解取向的问题解决学习主要根植于问题式学习的理念,将解决问题视为意义建构的重要途径。在这一取向中,教学重点是围绕问题的探索完成知识的激活、精化与整合,在解决问题的过程中构建深刻的理解。为了实现这一被标,学习设计可以参考以下框架(见图2)。

图2 理解取向的问题解决学习设计框架

首先,理解取向的问题解决学习强调问题解决活动与知识建构活动的统一。学习的基本架构由学生参与问题解决的机制决定,包括“问题探索”和“知识整合”两个阶段。[13]在问题探索阶段,学生界定和初歩分析问题,提出具体问题和假设。该环节的认知任务在于激活与问题情境相关的先前知识,产生学习兴趣。接下来,学生基于解决问题的实际需求,形成有意义的学习主题和目标。该环节的认知任务是识现有知识与解决问题所需知识之间的差距,并依据常识、先前知识和逻辑思维构建初步的理解模型。在知识整合阶段,学生按照计划对相关资料进行收集、交换和整理。该环节的认知任务是通过信息处理、分析综合、社会互动等方式修正理解模型。最后,学生须呈现解决方案或产品,并评估学习成果。该环节的认知任务是对所学知识的综合应用与评价。

其次,理解取向的问题解决学习应体现自主学习和合作学习的交替。问题解决学习既注重自我导向的学习,又强调通过社会互动实现个人和集体知识建构,培养高效合作者。具体而言,自主学习与合作学习可分为三个阶段交替展开。第一,合作—自主学习阶段:学生通过对问题的初步讨论激活先前知识。这种知识是由小组成员合作构建的问题描述和假设,小组讨论的质量影响着后续学生对新信息的理解和保持。[14]794接下来,学生表达他们所知和须进一步学习的内容,自主确定学习目标和计划。第二,自主一合作学习阶段:这一阶段体现为独立解决问题和集体解决问题的迭代。学生须独立收集信息,形成对问题的理解。同时与小组成员分享信息,通过讨论进一步深化理解。第三合作—自主学习阶段:小组成员共同完成解决案的开发和呈现,并依据各自的学习目标,对学习过程和结果展开评价。

(三)实践取向的问题解决学习

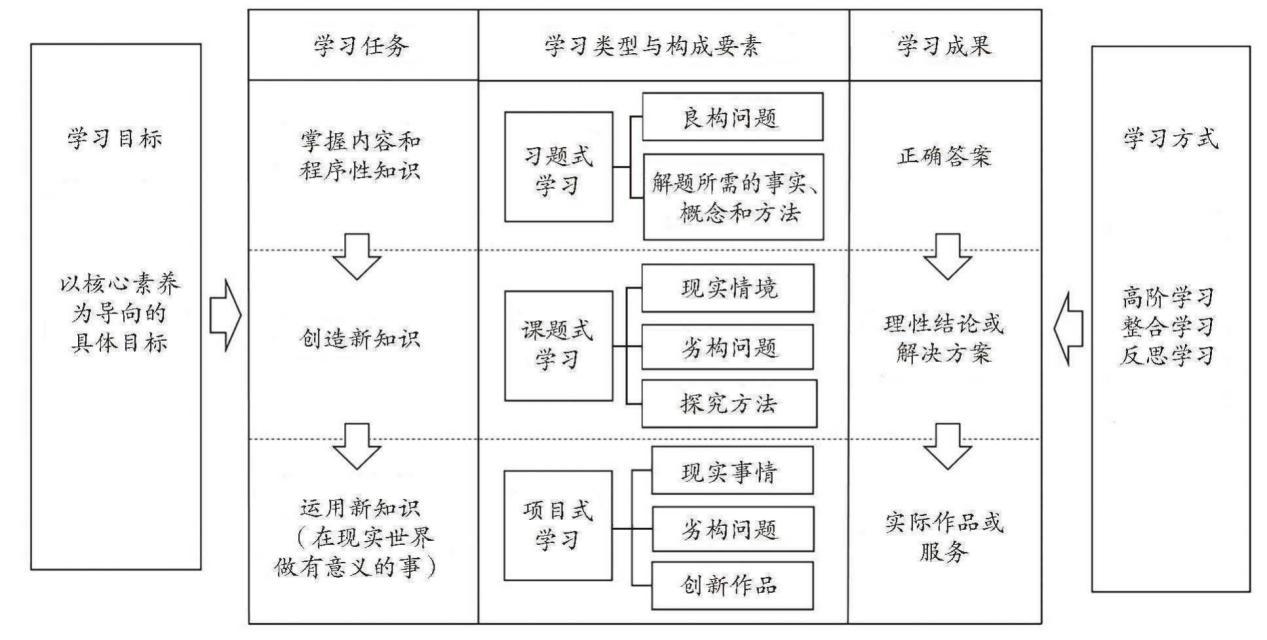

根据深度学习理念,实践取向的问题解决学习强调通过解决实际问题整合知识、技能、方法和价值,发展核心素养。在这一取向中,教学重点是提供实践学习环境,鼓励学生创造和应用新知识。基于这—理念,实践取向的问题解决学习可以参考下列框架进行设计(见图3)。

图3:实践取向的问题解决学习设计框架

首先,实践取向的问题解决学习应设计明确而富有挑战性的学学习目标。教学设计的首要环节是明确学生应具备的核心素养。学习目标的设计须将核心素养转化为学习任务,以及学生在完成这些任务过程中应表现的行为、态度和产出的成果。为此,敎学设计须综合考量课程内容与学生兴趣和最近发展区;目标应足够“透明”,包含具体明确的成功标准和衡量学习进度的方法,以确保师生对目标和进度有共同的理解。[11]22

其次,实践取向的问题解决学习应突出高阶学习、整合学习和反思学习这几种学习方式。[15]这一设计要点体现了深度学习的内在要求。其中,高阶学习强调问题解决过程中运用分析、综合、评价、应用等高阶思维技能。整合学习要求学生将不同来源的想法和信息进行融合。例如,在完成项目作业时,学生需要整合课内外的多种观点,这不仅需要批判性思维,还要求较强的沟通能力。反思学习要求学生审视自己的学习和思考过程,通过换位思考来理解他人的观点,将课堂知识应用到课外,并转化为优良的生活习惯和实践智慧。

最后,实践取向的问题解决学习须依据学习任务渐进地设置问题解决学习的类型。具体而言,问题解决学习可以分为习题式学习、课题式学习与项目式学习三种实践形态。[16]其中,习题式学习通常处于浅层学习阶段,主要任务是掌握内容与程序性知识,教学设计包括良构问题和解答问题所需的事实、概念和方法,学习成果主要以正确答案的形式呈现。课题式学习和项目式学习通常处于深度学习阶段,但在学习任务和构成要素上有所区别。课题式学习的主要任务是创新性地生产知识,教学设计包含现实情境、结构较为开放的问题以及探究问题的具体方法,学习成果以理性结论或问题解决方案的形式体现。项目式学习的主要任务是将新知识加以运用,即在现实世界中做有意义的事,教学设计包含学生进行的有意义活动、结构极为开放的问题,以及创新性成果或服务。根据学生的学习阶段和目标要求,教师可以选择合适的问题解决学习类型。

三、问题解决学习的一般设计原则和策略

问题解决学习的不同设计取向体现了学习目标与过程的多元性,同时也蕴含着一系列共性特征。综合这三种问题解决学习的设计理念和核心要素,可进一步提炼问题解决学习的一般设计原则和策略。

(一)学习任务的真实性

学习任务的真实性是指学习任务在模拟或接近真实世界的问题情境中的逼真程。这一特质强化学习与真实世界的纽带,激励学生将所学知识和技能迁移到校外。具体而言,问题解决学习设计可以从以下方面增强学习任务的真实性。

第一,强调学习情境设置的复杂性和经验性。复杂性情境是指结构不良的问题情境。其解决问题所需的信息并非现成可得,通常需要“边做边学”,通过与问题情境的探索性互动才能揭示。[17]经验性情境是指学生可以通过亲身参与和观察在情境中积累“经验”,即尝试做一件事并引起有效的反应。[2]168-169例如,在教授斜率知识时,要求学生设计一个水上乐园的三段式滑梯,考虑安全性和趣味性,并附设计图纸和计算说明,就是一个具有复杂性和经验性的学习情境。在这一情境中,学生不仅要掌握斜率计算公式,还要进一步收集资料,了解滑梯的安全性与趣味性和斜率之间的关系,学习绘制设计图,甚至还要进行模拟实验。这样的情境设计能够带来多维度的挑战和高阶学习的机会,同时强化课程知识与现实生活的关联,有助于将抽象的知识转化为具有实际意义的经验。

第二,鼓励学生自主提出和界定问题。在真实的任务中,问题应起源于学生对情境的“探究”。只有学生的认知活动被真正唤起时,先前的不确定情境才成为一种“问题情境”[3]80。因此,在问题解决学习中,学生的问题定义和表述是学习的关键环节。例如,在完成学习任务“在交通网格内设计自学校出发和返回的环线,距离分别为4、8、9、12”的过程中,学生发现难以画出距离为9的环线,进而发出“是否存在距离为9的环线”的疑问,并在教师的引导下逐渐学会用数学语言描述问题:“从定点出发的环线距离只能是偶数吗?”[18]这一澄清问题的过程对于问题解决学习来说是至关重要的。教师应鼓励学生对疑难情境进行细心观察和诊断,识别问题所在,并引导学生将问题完整清晰地表述出来,以深化对内容的理解。

(二)学生思维的可见性

学生思维的可见性是问题解决学习设计的另一项关键原则。思维的可见性意味着学生思考和解决问题的过程可以被外部(包括教师、同伴和学生自己)观察和理解,从而使教学过程更加透明。为了实现思维的可见性,教学设计可以采用以下策略。

第一,学习行为与认知任务紧密结合。在设计具体的学习活动时,学生的学习行为应与认知任务紧密结合,以便在其行为中看到思维的轨迹。例如,学生可以通过小组讨论确定学习主题,并列出“已知”“须知”和“须做”的清单,这些行为对应认知目标“激活先前知识并识别知识差距”,不仅帮助学生清晰地知晓待完成的任务,也展现了他们的思考轨迹。进入情境后,学生可以采用多种途径获取信息加工的材料,如查阅史料、实地考察、讨论、头脑风暴等,进一步丰富对课程内容的认知。最后,学生可以制作报告和展览呈现研究成果,使其思考过程得到外化,也使教师更直观地了解学生的学习进展。

第二,重视学生的反思和自我评估。在问题解决学习中,学生需要对问题解决所涵盖的课程负责,并能够识别和表达他们在认知和情感上的收获。教师应根据学习任务的特点,适时布置反思活动。比如,安排学生在调查研究时借助日志、绘图或录制视频来记录学习成果,并在最后的展示环节进行总结。又如,教师还可以提供评估表格,让学生根据明确的学习目标和成就标准评估自己的表现,审视自己观点的长处和不足。通过反思和自我评估,学生可以更加直观地“看见”自己的学习过程和成果,提升元认知技能。

(三)师生关系的互惠性

互惠的师生关系是指在学习环境中教师与学生之间建立一种相互合作、相互信赖和共同学习的关系。[11]12-13在问题解决学习中,师生关系的互惠性可以从以下两个方面得到展现。

第一,教师和学生共同塑造学习体验。教师的角色应突破传统的教学框架,成为学生学习体验的设计者。这就要求教师以学生为教学设计的起点,通过深入了解学生的需求和兴趣,设置对学生具有挑战性和吸引力的任务。这不但需要“激趣导入”,还要将新知识的引入与学生的已有知识相融合,根据需要进行内容的调整、组合和补充。在更深度的学习任务中,师生可以合作设计学习任务的结构和流程,赋予学生在学习内容和问题解决方式上真正的发言权和选择权,使学习体验与学生的兴趣和抱负更好地融合。

第二,教师扮演与学生多元互动的角色。问题解决学习倡导“以学生为中心”,但不意味着“让学生自己学习”,教师应成为学生学习过程的积极参与者和贡献者。教师的参与可以有以下形式:在学习初期,帮助学生明确学习目标,激发他们的认知和情感参与;随着学习的进展,教师通过提问、参与小组讨论和观察了解学生的进度,确保信息共享;教师还需要依据学生的学习状况提供支持。具体来说,教师的支持既包括“软支持”,如根据学生的特定需求提供动态支持,也包括“硬支持”,如工作表和其他预先准备的资源。研究表明,“软支持”通常更有效,而“硬支持”在某些情况下可能妨碍学习。[14]797-798因此,教师应在学习过程中灵活地支持学生,并随着他们的进步逐渐减少支持。

(四)学习成果的意义性

问题解决学习设计使学生深入探究真实问题,获得有意义的体验,强调学习成果的意义性。

第一,注重知识的创新而非知识的简单掌握或巩固。在问题解决学习中,学生与知识不是被动接受的关系,也不是通过预先设计的途径“发现”现成知识。问题解决学习重视知识创新,即运用知识创造新的解决方案、方法、产品和服务,从而满足需求或解决问题。比如,在关于“水污染与净化”的教学主题中,如果学习任务仅停留在通过观察和实验了解水的基础属性和常见污染源,那么学生只是吸收了现成的知识。而经过课题式学习和项目式学习,学生针对本地的水污染情况进行分析,提出并实施具体的水净化方案,他们展现的不再是教科书上的“正确答案”,而是生成了富有独创性的观点、产品、解决方案和服务。问题解决学习设计应突出知识创新的关键地位,激励学生挖掘新的问题,尝试新的视角和方法,并重视学习成果的创新性。

第二,注重在现实世界展示和应用学习成果。在问题解决学习中,学习的意义还体现在如何展示和应用成果。为了培养学生解决问题的积极性和真实感,教师可以赋予学生“问题解决者”的角色,而非仅仅是学生的身份。比如,在学习“营养”单元时,学生须完成“制作一本营养手册并向低年级学生宣传”“为户外夏令营制作一份菜单,并说服营地主管采纳他们的建议”[19]。在这样的表现性任务中,学生被赋予营养师或饮食顾问的角色,他们必须考虑真实人群的营养需求和特定的饮食条件,学会从不同的立场出发思考问题。此外,学生还可以利用网络平台、社交媒体、电子作品集等工具,将学习成果分享给更广泛的受众。这种实际的输出和展示,可以使学生更好地理解学习在现实世界的价值和影响。

总之,问题解决学习是一种倡导主动探究、深度理解和实践应用的学习方式。在学习过程中,学生面对真实世界的复杂问题,通过定义问题、建立假设、收集资料、实地验证、反思评价等一系列探究实践活动,生成深入而有意义的学习成果。

这不仅是对思维和学习方法的训练,同时也有助于深化对现实世界的理解,培养实践与创新的能力。问题解决学习要求教师更新知识观和教学观,认识到知识兼具客观事实性与主观构建性,学习的重点应从简单的知识掌握演进到更加复杂的知识创造与应用。而教学方式也应跳出“教师中心”和“学生中心”的传统框架,通过师生的深度合作推进更加高效的课堂教学。为了落实这样的学习方式,问题解决学习的设计应强调学习任务的真实性,支持学生思维的可见性,建立师生互惠合作关系,并追求学习成果的实际意义。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版)[S].北京:北京师范出版社,2022:5.

[2]杜威.民主主义与教育[M].王承绪,译.北京:人民教育出版社,2001.

[3]杜威.杜威全集·晚期著作:19251953:第12卷:1938[M].邵强进,张留华,高来源,等译.上海:华东师范大学出版社,2015.

[4]杜威.杜威全集·晚期著作:19251953:第8卷:1933[M].马明辉,周小华,江怡,等译.上海:华东师范大学出版社,2015:85.

[5]杜威.我们如何思维[M].伍中友,译.北京:新华出版社,2010.

[6]HMELO-SILVER C E.Problem-based learning:what and how do students learn?[J].Educational psychology review,2004(3):235266.

[7]GRADYGO,YEWEHJ,GOHKPL,et al.One-day,one-problem:an approach to problem-based learning[m].Singapore:Springer,2012:30.

[8]彭红超,祝智庭.深度学习研究:发展脉络与瓶颈[J].现代远程教育研究,2020(1):4150.

[9]贝兰卡.深度学习:超越21世纪技能[M].赵健,等译.上海:华东师范大学出版社,2020:6.

[10]NATIONAL RESEARCH COUNCIL.Education for life and work:developing transferable knowledge and skills in the21st century [R].Washington,DC;

National Academies Press,2012.

[11]FULLANM,LANGWORTHYM,A rich seam:how new pedagogies find deep learning[R].London:Pearson,2014.

[12]张良,罗生全.论“用以致学”:指向素养发展的教学认识论[J].华东师范大学学报(教育科学版),2021(2):4049.

[13]FISCHERF,HMELO-SILVERCE,GOLDMAN S R,et al.International handbook of the learning sciences[M].New York:Routledge,2018:212.

[14]SCHMIDTHG,ROTGANSJI,YWEEHJ.The process of problem-based learning:what works and why[J].Medical education,2011(8):792-806.

[15]NELSON LAIRD T F,SHOUP R,KUH G D.Measuring deep approaches to learning using the National Survey of Student Engagement[J].Association for institutional research annual forum,2005:128.

[16]李松林,张丽.深度学习设计的框架与方法:核心素养导向的分析视角[J].中国教育学刊,2022(9):4649.

[17]CSAPO B,FUNKE J.The nature of problem solving:using research to inspire 21st century learning[M].Paris:OECD,2017:35.

[18]ARTIGUE M,BLOMHOJ M.Conceptualizing inquiry-based education in mathematics[J].ZDM-mathematics education,2013(45):79-7810.

[19]威金斯,麦克泰格.追求理解的教学设计[M].闫寒冰,宋雪莲,赖平,译.上海:华东师范大学出版社,2017:26

出处:《课程·教材·教法》2023年12月第43卷第12期