核心素养导向下数学命题情境的设计思考

作者:缪素萍

近年来,数学学科学业评价的命题越来越关注数学核心素养的考查,结合生产和生活实际设计的问题情境则成为考查数学核心素养的重要载体。小学数学测试题依赖于创设合理的、真实的任务情境,一个好的情境应该是一个具有现实意义的情境,这样才能促使学生用数学知识和数学思维方式去看待、分析、解决实际问题,让数学核心素养真正融入学生的日常生活。

一、命题中情境设计存在的问题

1.纯数学让思维单一

一些纯数学问题呈现形式单一,承载数学内容“纯粹”,局限于让学生学会、会做,学生的解题反应主要是再认和再现。考查的是单纯的技能和同一层次的思维水平,容易助长强化训练与机械记忆。

例1:3米=( )厘米 7米=( )厘米 900厘米=( )米。

重复的训练不仅降低学生的学习能力,而且考查知识范围狭窄,阻碍学生的思维发展。

改为:王强是一名篮球队员,他的身高是2(),也是()。(在方框和括号内分别填上适当的数和单位名称)

把“单位换算”放在一个日常情境中,与生活紧密结合,考查学生是否建立米和厘米的空间观念、是否具有一定的生活经验。

余文森教授认为:“倡导深度教学,防止学科知识的浅层化和学生思维的浅层化,是学科教学走向核心素养的一个突出表现。”为此,命题不能徘徊于学生的低阶思维,而应向高阶开掘,避免解题的“工具化”定位。试题编制中,教师要以发展的眼光审视评价试题,让数学问题寓于鲜活的情境中。

2.伪生活让素养缺失

一些来自现实生活的数学情境过于结构化、程式化,“共情”感弱,局限了学生的思考空间,容易挫伤学生的学习积极性,不能真实地评价学生的数学水平和素养。

例2:一列火车从甲地开往乙地,平均速度是145千米/小时,4小时能到达乙地。你能算出甲地到乙地的距离大约是多少千米?

此问题考查学生应用数量关系解决问题,虽然题目意图呈现生活问题,但是这种标准化、公式化的生活问题有很明显的“纯粹数学”痕迹,缺乏数学学科内部的整合与学科之间知识技能的整合,在考查学生的综合素养方面有所欠缺。

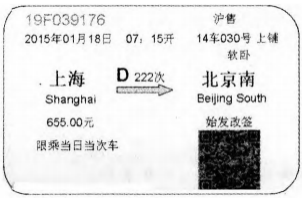

改为:下图(图1)是一张从上海到北京的火车票。火车的平均速度是145千米/小时,王叔叔乘这列火车于当天16∶15到达北京。你能算出上海到北京的距离大约是多少千米吗?

图1

此题把“数量关系”置于现实情境中,既有生活的痕迹,又有数学的味道,注重课内与课外的整合。学生在解决问题时,需要从车票的大量信息中筛选出有效信息进行解答,题目研制指向学生分析问题、解决问题的能力,引发学生参与的热情。

3.偏素材令效度降低

让试题的情境体现人文性和新颖性是命题的初衷,但不能给学生造成麻烦,出现非数学的无谓失误,从而导致测试结果与预期出现偏差。因此,在选择情境时,不论题目的创意如何,要把非智力因素的干扰降到最低。

例3:小明的属相是“鼠”,爷爷比他大54岁,爷爷的属相是什么呢?

出题者认为属相问题妇孺皆知,这样的周期问题贴近现实生活,相机融合了知识性和教育性。可答题情况却不尽人意,分析致错原因,学生虽然知道十二属相,也能列式,但不能很准确地说出排列顺序。从素材选择角度来看,试题情境没有考虑学生群体认知的普遍性和广泛性。

改为:在农历中,依次用鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪表示年号,既通常所说的属相。小明的属相是“鼠”,爷爷比他大54岁,爷爷的属相是什么呢?

试题的情境素材要控制非数学因素的干扰,力求真正考查数学的本质内容,最大限度发挥测试的有效性,即测试结果符合评价目的、期望的程度。

二、命题中的情境设计

编制试题时,选择丰富的材料背景,有针对性地设计具有现实意义的情境,学生在面对实际问题时,才能用数学知识和思维方式去看待、分析、解决实际问题,让数学素养真正融入学生的日常生活中。当然,试题中的生活情境不是简单地“复制”生活,而是基于数学核心知识与技能、对生活情境的再加工、再创造。

1.再现生活情境,身临其境

家乡的美丽景物、特产以及熟悉的校园或者家庭生活场景,是学生在日常生活中能经常接触到的、熟悉的生活现实,是他们经验系统中最亲切、最直接的部分,也是试题选材的实际背景。试题再现这些真实情境中的问题,不仅让学生体验数学的价值,而且考查学生能否用数学的眼光观察现实世界,用数学的思维思考现实世界,数学的语言表征现实世界。

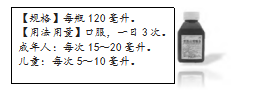

例4:一瓶止咳糖浆规格及用法用量如下:

王老师这几天感冒咳嗽了,这瓶止咳糖浆够她服用3天吗?请列式计算。

上述试题的情境背景学生几乎都亲身体验过,提出的问题真切、真实,体现了人性化,更能准确地检测出学生真实的学习能力和思维能力水平。学生在答题时感觉身临其境,不仅仅是解答数学题,更是在解决生活中问题,学生浸润在真实的生活情景中,感觉有意思、有意义,获得了积极的数学情感。

命制试题要避免纯符号、重形式的抽象呈现方式,积极寻找生活事例,再现真实的生活情境。建立试题与社会生活的有机联系,使试题更显鲜活、灵动,容易引起学生的情感共鸣。学生在解题时亲自体验生活情景中的数学问题,有利于培养数学应用意识,实现对学生核心素养的测试。

2.再造实际情境,共鸣情感

学业测评或是为了更多地关注学生的数学核心素养,或是考查目标涉及多个内容的综合,现实生活中往往没有现成的情境“原型”照搬,需要改造生活“原态”,“仿制”现实生活情境。试题的情境是模拟的,却有着真实的生活背景,这样数学问题就能合理、自然地嵌入试题情境中。

例5:考查“找规律的数列”时,通常这样命题:数列5,9,13,17…中,第20个数是几?129是第几个数?

现在可改成这样叙述:

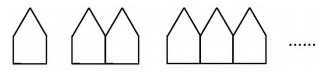

小强用小棒玩搭房子游戏(如下图2),搭1间房用5根小棒,搭2间房用9根小棒,像这样搭3间房用( )根小棒,搭20间房用( )根小棒,搭n间房用( )根小棒,129根小棒可以搭( )间房子。

图2

“搭房子”在实际生活中不一定存在,但其中蕴含的现实问题却是客观真实的。把等差数列问题蕴含在“搭房子”情境中,学生从简单图形想起,通过“以形解数”找到规律。其目的并不

是考查学生是否掌握这个规律,而是考查学生在具体的情境中运用数形结合的思想,建构数学模型,培养学生积极主动的探索精神。

逼真的情境中有现实生活的“影子”,呈现出真实的数学问题,符合学生的心理特征,亲切感油然而生。贴近现实的问题情境为数学任务的完成提供了必不可少的线索,它注重过程的外显,学生留下做数学的痕迹,关注探索发现的意识与态度、策略和方法,使学生能用数学语言去表达对现实问题的理解,积淀数学素养。

3.虚拟现实情境,激发兴趣

所谓现实,并不单指跟真实世界相关联的生活真实,还包括在学生的心智中可以感受或想象的其他事实。学生的生活范围比较窄,而数学问题是深厚广泛的、多元丰富的。因此,研制习题时,为了探索其中隐含的重要思想以及关注学生未来潜在的发展,不必苛求所谓的“真实”,需要创设、虚构一些符合学生已有经验的,但又是“超现实”的情境。

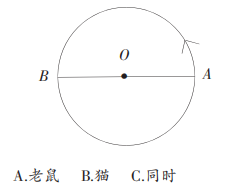

例6:花园内有一个圆形水池(如下图3),若老鼠在圆心O点,猫在岸上A点。老鼠在O点沿着半径向B点逃跑,同时猫从A点沿着箭头方向追。已知猫的速度是老鼠的3倍,那么老鼠和猫中,( )会先到达B点。

图3

这道题考查是圆的半径与周长之间的关系。通常对于这种熟悉的应知应会内容,学生的反应是再认与再现,容易助长强化训练与机械记忆。而上述题目虚构了猫捉老鼠的情境,将抽象的数量关系融合其中,让数学问题既有情趣,又有意义。

一些虚构的童话和神话世界、卡通形象、动物世界是学生喜欢的,也是学生通过想象能够理解和体验的,都可以成为试题的情境。虚拟的背后是真实,想象的本意是现实,“拟人化”的现实情境既拓展了学生的学习空间,让学生感受到数学的广泛运用。又考查学生达成数学化的理解水平,有效调动积极性和主动性。

总之,对于测试题而言,好的情境取材于现实生活,选材背景反映实际的数学问题,学生从真实情境中抽象出数学问题,从而促进学生思维不断深入,提升数学核心素养。

出处:《课程教材教学研究》2022年1-2月